Halal oder koscher kochen: Essen als Glaubensbekenntnis

Essen ist Ausdruck von Persönlichkeit, Trends oder gesundheitlichen Aspekten. Doch noch etwas spiegelt sich auf dem Teller wider: Religion. Im Islam und Judentum gibt es beispielsweise jeweils eine spezielle Ernährungsform. Hier gilt es, „halal“ oder „koscher“ zu kochen. Was dahinter steckt und wie sich eine solche Kost in der Großküche umsetzen lässt – entdecken Sie mit uns halal und koscheres Essen.

Inhaltsverzeichnis

Religiöse Ernährungsformen: Ich glaube, also esse ich

Halal kochen: Der Koran als Ernährungsfibel

Religiöse Ernährungsformen: Ich glaube, also esse ich

Ein Blick auf den Teller und ich sag dir, an welchen Gott du glaubst. So in etwa. Zumindest ist Nahrung im Islam und im Judentum Zeichen eines gottgefälligen Lebens. Und um vollkommen im Einklang mit der jeweiligen Religion zu sein, müssen Anhänger halal bzw. koscher kochen. Das bedeutet, dass strenge Regeln zu befolgen sind. Laut Koran müssen zum Beispiel Schweinefleisch und Alkohol vom Speiseplan gestrichen werden. Und auch bei Milchprodukten lässt die Thora nicht ganz so freie Hand.

Gerade im Außer-Haus-Bereich ist das eine spannende und komplexe Thematik. Denn während beispielsweise vegetarische Speisen in der Gastronomie bereits feste Größen sind bzw. sich zu solchen hin entwickeln, ist halal und koscheres Essen auf den Speisekarten weniger vertreten. Kein Wunder, stellen doch die speziellen Speise- und Zubereitungsvorschriften die gewöhnliche Arbeitsroutine so mancher Großküche gehörig auf den Kopf.

Halal kochen: Der Koran als Ernährungsfibel

Rund 1,6 Milliarden Anhänger hat der Islam. Zahlenmäßig ist es die zweitgrößte der fünf Weltreligionen. Nur dem Christentum gehören noch mehr Menschen an (ungefähr 2,2 Milliarden). Grundlage aller Muslime ist der Koran – die Heilige Schrift des Islams. Hierin finden sich sämtliche Ver- und Gebote, die es für ein gottgefälliges Leben zu befolgen gilt. Und die beziehen sich auch auf die Ernährung. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes ernähren sich vier Prozent der Europäer nach den Vorgaben des Korans. Hier wird also „halal“ gekocht, was übersetzt so viel bedeutet wie „erlaubt“. Sind Lebensmittel oder Zubereitungen hingegen „haram“, gelten sie als rituell verboten. Was genau darf nun aber beim halal Kochen verwendet werden, wenn Profis halal kochen?

Was ist halal: Das essen Muslime

Grundsätzlich sind sämtliche pflanzlichen Nahrungsmittel, die nicht berauschend wirken, halal. Strenggenommen fallen unter anderem Mohn und Muskatnuss damit weg. Gerade beim Würzen von Kartoffeln oder Rosenkohl darf der Profikoch daher nicht auf altbewährte Aromen zurückgreifen.

Küchenfachlicher Tipp: Probieren Sie neue Würzmittel aus, wenn Sie halal kochen. Zum Beispiel Sumach, grünen Kardamom oder Gewürzmischungen wie Ras el Hanout. Diese Mischung besteht unter anderem aus Koriander, Ingwer, Kumin, Kurkuma, Zimt und Nelken. Das verleiht vielen Gerichten eine exotische Note. Vielleicht ist auch eine der vielen Gewürzmischungen von Ingo Holland genau das Richtige, um bei Kartoffelpüree und Co. ganz neue Geschmackskompositionen zu erzeugen.

Beim Fleisch spielt die Schlachtung eine wichtige Rolle. Rind, Schaf, Ziege, Huhn und Lamm sind zulässig, wenn das Tier geschächtet, also rituell geschlachtet, wurde. Bei dieser Schlachtmethode wird auf eine Betäubung des Tieres verzichtet. In Deutschland ist das verboten. Einige Religionsgemeinschaften verfügen aber über Ausnahmegenehmigungen. Außerdem legen manche Muslime die Vorschrift weniger streng aus und akzeptieren eine Kurzzeitbetäubung.

Ob geschächtet oder nicht, eines ist immer haram: Schweinefleisch. Auch die damit zusammenhängenden Abfallprodukte und Inhaltsstoffe wie Schweineschmalz oder Gelatine sind ausgeschlossen. Viele Cremespeisen, Frischkäse und sonstige Produkte, die typischerweise Gelatine enthalten, fallen damit automatisch unter die „haram“-Kategorie. Ähnlich wie Gelatine sind auch einige Emulgatoren, die Schweinefett enthalten, für Muslime unzulässig. Praktische Alternative: Für vieles existieren pflanzliche Ersatzprodukte.

Küchenfachlicher Tipp: Gelatine muss nicht immer vom Schwein stammen. Es kann beispielsweise auch von Rindern gewonnen werden. Solche Varianten sind dann häufig halal. Beim Kochen können Sie außerdem Agar Agar nutzen. Das ist ein Bindemittel, das aus Algen gewonnen wird. Dieses pflanzliche Geliermittel ist ein typisches Ersatzprodukt der vegetarisch-veganen Ernährungsform.

Streng untersagt ist außerdem der Verzehr von Alkohol. Und zwar nicht nur pur als Getränk. Auch zum Verfeinern von Speisen ist er verboten. Das Ablöschen von Gerichten mit Rotwein und Ähnlichem ist also nicht halal. Beim Kochen sollte diese Methode also vermieden werden.

Wie umfassend all diese Verbote gehandhabt werden, hängt von der Strenge der Religionsauslegung ab. Und die kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Viele Muslime machen beispielsweise eine Ausnahme bei Lebensmitteln, die infolge naturgemäß ablaufender Prozesse minimale Alkoholgehalte aufweisen. Das sind unter anderem Fruchtsäfte oder fermentierte Lebensmittel wie Kefir, Sauerkraut sowie Essig. Gleiches gilt auch für das Verbot berauschender Zutaten. Nicht alle Muslime verzichten rigoros auf Muskat in ihren Speisen.

Möchte eine Großküche diese religiöse Ernährungsform anbieten bzw. halal kochen, gibt es also jede Menge zu berücksichtigen. Grundsätzliche Regeln treffen auf Gebote mit einem gewissen Spielraum. Ob beispielsweise Rotweinsauce und Sauerkrautbeilage gegessen werden, hängt letztlich immer von der jeweiligen Person ab. Auf Nummer sicher gehen Sie mit unserer Zusammenfassung über einige typische Lebensmittel, die halal und haram sind.

Diese Lebensmittel sind halal / haram:

| halal | haram |

|---|---|

|

|

|

|

Zucker und Honig |

Alkohol |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Getreideprodukte |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Koscher Kochen: Essen und Trinken im Judentum

Etwa 15 Millionen Anhänger zählt das Judentum. Dreh- und Angelpunkt ist die Thora. Sie legt nicht nur fest, wie gläubige Anhänger handeln, sondern auch, was und wie sie essen sollten. Die komplexen Speisegesetze werden als Kaschrut bezeichnet. Das steht für rituelle Unbedenklichkeit. Die Regeln legen fest, wann Gerichte und Lebensmittel „koscher“, also essbar, und „trejfe“, rituell verboten, sind. Schätzungen zufolge ernähren sich über zwei Millionen Europäer nach den Kaschrut-Vorgaben. Aber was genau bedeutet es, koscher zu kochen?

Das hängt zunächst einmal von der Kategorie ab, der koscheres Essen angehört. Im Judentum werden nämlich drei Lebensmittelgruppen unterschieden:

- fleischig

- milchig

- neutral (parve)

Fleischig sind alle Nahrungsmittel, in denen Fleischprodukte verarbeitet wurden. Als koscher gilt das Fleisch von Säugetieren, die Paarhufer und Wiederkäuer sind. Das trifft zwar auf Kühe, Ziegen und Schafe zu. Schweine, Pferde, Kamele und Hasen sind damit aber automatisch nicht-koscher. Wichtig ist bei koscherem Fleisch außerdem, dass das Tier rituell geschlachtet worden ist. Hierbei soll insbesondere sichergestellt werden, dass dem Tier sämtliches Blut entzogen wird. Denn der Verzehr von Blut ist streng untersagt. Wurde die Schlachtvorschrift nicht eingehalten, dürfen an und für sich erlaubte Fleischprodukte nicht verzehrt werden. Das gilt auch für Rehe und Hirsche. Hat ein Jäger das Wild erlegt, gelten sie als trejfe. Beim Geflügel muss es sich laut Thora um Hausvögel wie Hühner, Enten, Truthähne, Gänse und Tauben handeln. Doch selbst dann, wenn ein Tier an und für sich koscher ist, dürfen nicht alle Teile davon verzehrt werden. Unter anderem sind Fettanlagerungen im Bereich von Magen, Pansen und Nieren trejfe.

Küchenfachlicher Tipp: Wässern und salzen Sie Fleisch immer ausgiebig, wenn Sie koscher kochen. Dadurch werden letzte Blutreste beseitigt.

Bei den milchigen Nahrungsmitteln kommt es darauf an, von welchem Tier sie stammen. Die Milch von koscheren Tieren ist im Judentum erlaubt. Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch darf also verzehrt werden. Außerdem sind üblicherweise Sahne, Butter, Joghurt und Käse feste Bestandteile koscherer Speisepläne. Doch gerade beim Käse gibt es Unterschiede. Denn während Weichkäse in der Regel koscher ist, gelten Hartkäsesorten nur dann als essbar, wenn sie mit mikrobiellem und nicht mit tierischem Lab hergestellt wurden.

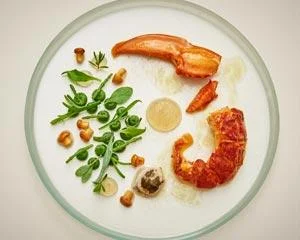

Zu den neutralen Speisen (parve) zählen unter anderem Hühnereier und Fische. Allerdings müssen im Wasser lebende Tiere Flossen und Schuppen haben. Das trifft auf die meisten Süßwasserfische zu. Aal und Wels sind damit jedoch Tabu. Und wie sieht es mit Seafood aus? Meerestiere, die keine Fische sind, gelten als trejfe. Das betrifft unter anderem Hummer, Langusten, Muscheln und auch Tintenfische, Krokodile und Schnecken. Früchte, Gemüse und Getreide sind rituell erlaubt, sofern sie insektenfrei sind. Um das zu garantieren, müssen Kopfsalate und Ähnliches stets gründlich gewaschen werden. Nur dann sind sie koscher und beim Kochen erlaubt.

Eine besondere Herausforderung kennt Barbara Röder, Küchenfachliche Beraterin von NESTLÉ PROFESSIONAL, aus eigener Erfahrung: „Ein Nicht-Jude kann nicht koscher kochen. Auch wenn er koschere Lebensmittel verwendet, werden sie automatisch trejfe. Als ich vor ein paar Jahren selbst in einem Restaurant koscher gekocht habe, musste immer ein Rabbiner in der Küche anwesend sein und die Abläufe beaufsichtigen.“

Und noch etwas muss beachtet werden: Zwischen dem Verzehr einer milchigen und einer fleischigen Mahlzeit muss eine gewisse Wartezeit eingehalten werden. Wie lange diese Pause andauert, kann je nach Tradition und Rabbiner unterschiedlich sein. Da milchige Speisen schneller verdaut werden, ist hier die Wartezeit kürzer als nach einem fleischigen Gericht. „In dem Restaurant, in dem ich koscher gekocht habe, musste nach einer fleischigen Mahlzeit sechs Stunden und nach einer milchigen Speise dreißig Minuten gewartet werden“, erklärt Barbara Röder. Gerade ein Mehrgang-Menü kann sich so erheblich in die Länge ziehen bzw. ist in der Form nicht ohne Weiteres möglich.

Komplex – damit lässt sich das koschere Kochen vermutlich sehr treffend beschreiben. Doch hat man sich erst einmal in die Kaschrut-Vorgaben eingefunden und einen Rabbi für die Küchenaufsicht ausfindig gemacht, lässt sich auch diese Ernährungsform in der Großküche umsetzen. Für den schnellen Überblick können Sie die folgende Auflistung koscherer und nicht-koscherer Lebensmittel nutzen:

Koschere und trejfe Lebensmittel

| Koschere Lebensmittel | Trejfe Lebensmittel |

|---|---|

|

frisches Obst und Gemüse |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromme Ernährung leichtgemacht: Koscher-Listen und Zertifikate

Ganz schön viele Regeln, die es bei den jüdischen Speisevorschriften zu beachten gilt. Und wie es für Regeln üblich ist, gibt es auch zahlreiche Ausnahmen. Da unzählige Produkte industriell gefertigt werden, kann nämlich nicht garantiert werden, dass sie auch wirklich koscher sind. So haben es auch gläubige Anhänger des Judentums nicht immer leicht, rituell erlaubte Lebensmittel einwandfrei zu bestimmen. Noch schwerer wird das für Köche, die neu auf dem Gebiet der Kaschrut-Regeln sind. Eine große Hilfe sind koscher-Zertifikate. Diese sind bei Restaurants und bei einigen Lebensmitteln üblich. Insbesondere Fleischprodukte, Wein, Käse, Milch und Eier werden auf diese Weise eindeutig gekennzeichnet. Nur Produkte mit einem solchen Siegel sind koscher und beim Kochen entsprechend erlaubt.

Bei Trauben-Wein ist das koscher-Zertifikat besonders wichtig. Denn die Vorschriften sind hier extrem streng. Beispielsweise dürfen erst im vierten Jahr nach der Pflanzung eines Weinstocks die Trauben zur Weinproduktion geerntet werden. Außerdem müssen sämtliche Stoffe, die zum Klären und Filtern benutzt werden, koscher sein. Ein Prozent der gesamten Produktionsmenge muss stets vernichtet werden usw.

Die Crux an der Sache: Es existiert kein einheitlicher Zertifizierungsstandard. Daher gibt es ganz unterschiedliche Zertifikate. Und die stammen zudem überwiegend aus den USA. Neben einigen international anerkannten Siegeln sind in Deutschland sogenannte koscher-Listen üblich. Darin sind sämtliche rituell gestattete Lebensmittel aufgeführt.

Strikte Trennung beim Kochen: Milchig vs. Fleischig

Sind erst einmal alle koscheren Zutaten für ein Gericht zusammengetragen, steht die nächste Herausforderung an: koscher zu kochen. Denn auch hier wartet eine wichtige Kaschrut-Vorschrift auf den Koch. So dürfen nämlich fleischige und milchige Produkte nicht miteinander gemischt, geschweige denn zubereitet werden. Selbst bei der Lagerung muss eine strikte Trennung eingehalten werden. Neutrale Lebensmittel können hingegen zusammen mit Milch- oder Fleischprodukten gekocht und serviert werden.

Küchenfachlicher Tipp: Kommen rituell erlaubte Speisen mit verbotenen in Kontakt, gelten sie sofort als „trejfe“. Es muss daher jeweils eigenes Geschirr für milchige und fleischige Produkte existieren. Außerdem sollte ein Satz Töpfe und Pfannen für je eine der beiden Produktgruppen verwendet werden. Die besonders strenge Auslegung verlangt gar getrennte Küchen und je eigene Küchenutensilien, um koscher zu kochen.

Halal und koscher – die Ernährungsformen der Zukunft?

In Deutschland handelt es sich bei den beiden Ernährungsformen eher um Nischen auf dem Lebensmittelmarkt und in der Gastronomie. Nischen, die jedoch auch schnell Trend werden können. Immerhin leben knapp 4,5 Muslime in Deutschland. Ein Restaurant, das sich darauf spezialisiert halal zu kochen, kann also eine ganz neue Zielgruppe erschließen. In Frankreich, Belgien, England und Russland sind außerdem koschere Lebensmittel bereits gang und gäbe. Und diese Bewegung kann über kurz oder lang auch Deutschland beeinflussen.

Ob halal oder koscher, in den religiösen Ernährungsformen steckt für die Gemeinschaftsverpflegung jede Menge Arbeit – aber auch Potential. Und es lohnt sich, das auszuschöpfen. Denn die speziellen Essgewohnheiten besitzen bereits einen guten Ruf in der Gesellschaft, den sich Köche zunutze machen können. Viele Menschen bringen halal oder koscheres Essen nämlich mit besonderer Qualität oder Gesundheitsaspekten in Verbindung. Beste Voraussetzungen also, mit religionskonformen Speisen neue Zielgruppen anzusprechen.